ChatGPT开启新生态:大语言模型如何重塑信息生产与伦理?学术研讨会提出66个新问题

文章主题:关键词: ChatGPT, 信息生产与流通, 伦理法规, 文化领域问题

本刊官方网站:

http://cjjc.ruc.edu.cn/

作者简介

张尔坤、张一潇,北京师范大学新闻传播学院博士研究生。

一

引言

🌟ChatGPT引领语义革命,互联网生态迎来革新浪潮!🚀2023年5月14日,一场关于ChatGPT技术对传播研究影响的深度探讨在北京师范大学热烈展开,由京师名院携手清华大学新媒体研究中心及《国际新闻界》共同见证。🎓来自顶尖学府如北大、清华、人大和北师大等的二十多位学术巨擘齐聚一堂,围绕“语境下的信息生成与传播挑战”、“伦理法规的新议题”以及“文化视角的深度剖析”三大核心议题,进行了深入且富有洞见的交流。这一天的京师大厦,智慧火花碰撞,共提出了66个创新性传播学研究问题,这些问题充分反映了大语言模型时代所带来的新机遇与挑战。🌈会议坚持学术至上的原则,以开放的态度面对技术变革,旨在为未来的传播领域提供宝贵的思考线索。这场“ChatGPT启示会”不仅是一次知识的盛宴,也是对未来传播研究的一次重要指引,让我们共同期待语境下传播学的新篇章!📖#ChatGPT# #互联网生态# #传播研究新问题

研讨嘉宾

(上午场)

美国卡耐基梅隆大学计算机系博士候选人戴舒琪

北京师范大学新闻传播学院讲师李倩

北京师范大学新闻传播学院副教授刘茜

北京师范大学新闻传播学院副教授钱忆亲

北京大学新闻与传播学院研究员、助理教授苏岩

北京师范大学艺术与传媒学院博士后赵蓓

清华大学社会科学学院副教授张开平

北京师范大学新闻传播学院副院长、教授周敏(主持)

中国人民大学新闻学院讲师张伊妍

北京师范大学新闻传播学院讲师、助理教授朱毅诚

研讨嘉宾

下午场

北京师范大学新闻传播学院副院长、教授丁汉青

北京师范大学新闻传播学院党委书记、研究员方增泉

北京大学新闻与传播学院教授胡泳

清华大学新闻与传播学院教授、院学术委员会主任金兼斌

中国人民大学新闻学院教授、传播系主任刘海龙

天津大学新媒体与传播学院院长、讲席教授陆小华

中国人民大学新闻学院教授彭兰

清华大学新闻与传播学院教授沈阳

北京师范大学新闻传播学院教授、计算传播学研究中心主任吴晔

北京师范大学新闻传播学院教授喻国明

北京师范大学新闻传播学院教授、新媒体研究中心主任张洪忠(主持)

中国传媒大学新媒体研究院院长、教授赵子忠

🌟【ChatGPT技术揭秘】🚀由教育界的巨擘引领!北京师范大学周敏教授主持的上午场讨论,深度解析ChatGPT的核心逻辑。吴晔教授,计算传播学研究翘楚,用他独到的视角剖析了ChatGPT的四大创新“招式”:1️⃣ 第一招,ChatGPT的文字生成犹如文字游戏,凭借统计学习的智慧,虽能快速响应,却难以捕捉深层含义。`(statistical learning at play, understanding on the surface)`2️⃣ 第二步,巧妙的引导机制,人工指引方向,让ChatGPT在“接龙”中步步为营。 `(manually guided navigation, smooth progression)`3️⃣ 第三板斧,通过人类标注的数据,模型持续学习优化,保证答案质量。 `(human feedback-driven improvement, refined responses)`4️⃣ 最后但同样关键的,强化学习使其不断进化,微调过程中的用户互动是其成长的关键推手。 `(continuous learning through reinforcement, fine-tuning with user engagement)`ChatGPT的技术逻辑,每一招都透露出它在智能生成领域的创新与决心。让我们一起期待它的未来表现!📚🔍

🌟下午时段,由北京师范大学新媒体研究中心掌舵者张洪忠教授引领,开启了一场深度探讨。周敏教授分享了上午讨论的精彩成果。张教授聚焦于ChatGPT的核心技术——开放域多轮对话与生成式文本,这两项突破性进展对互联网产生了深远影响。他指出,开放域对话打破了单一问答的局限,适应复杂场景,预示着未来人机交互的新纪元;而生成式路径的运用,则如游戏接龙般创新,推动了人机互动的升级。ChatGPT的这些技术革新不仅标志着自然语言处理的进步,从信息处理迈向更贴近人性的交流,更是大语言模型技术革新的冰山一角。国内各大企业及学术机构纷纷跟进,百度、阿里、腾讯、华为、字节跳动等巨头,以及清华大学等学府都已推出自家的大模型产品。接下来,互联网竞争将面临四个关键转变:大模型是否成为门槛?算力之战是否会主导全局?云端竞争的格局是否成型?以及对话能否真正成为平台的核心竞争力?我们期待着这些变革带来的新机遇与挑战。🚀

二

大语言模型时代传播学研究新问题讨论

议题一:大语言模型下信息生产与流通领域的问题

🎓💡四位业界权威人士——清华大学金兼斌教授、美国CMU戴舒琪博士候选人、人大张伊妍讲师与北师大赵蓓博士后,聚焦于大语言模型的算力霸权议题。他们指出,训练如此庞大模型所需的天文级计算资源,无形中筑起高门槛,阻碍了学术界对创新模型的持续探索,未来或将形成少数大型企业和机构主导前沿技术的趋势。从信息生态的角度来看,这可能带来应用市场的垄断,多样性的声音可能会被压制。张伊妍强调,大模型的发展也可能陷入价值独占的风险,特别是在新闻生产和流转中,其潜在的价值偏见和刻板印象问题不容忽视。因此,若要将大语言应用于新闻,透明度的提升与技术深度的理解至关重要。赵蓓对此担忧,随着模型迭代升级,算力和经济成本的攀升是否会引发国际竞争?金兼斌明确表示,这样的竞争是必然的,并提醒我们,技术先发优势在当前环境下尤为重要。他提到,马太效应可能导致“强者恒强”,因此,我们必须未雨绸缪,将大语言模型视为战略资源,提前布局,抢占先机。

🌟北京大学新闻与传播学院的两位学术巨擘苏岩和张伊妍,就大语言模型对知识鸿沟的影响进行了深度探讨。每一场科技革新都伴随着知识鸿沟的再定义:是缩小还是继续扩大?🤔苏岩教授持悲观态度,他认为技术进步强化了知识生产中的不平等,信息资本丰厚的群体持续主导着知识的创造和传播,形成了无形的“知识鸿沟”。📚然而,张伊妍助理教授的观点却颇具颠覆性。她坚信大语言模型有可能成为弥合而非加剧这一鸿沟的力量。比如,对于老年人来说,自然语言交互降低了获取信息的成本,这在一定程度上消除了数字鸿沟。💻同时,ChatGPT等技术工具的普及也正在逐步缩小技术学习层面的差距,为更多人提供了平等的学习机会。🚀总的来说,大语言模型带来的挑战与机遇并存,我们期待它能以一种更包容的方式推动知识的普惠。🌍

🌟彭兰教授警告,AIGC的崛起可能导致信息真假难辨,对个体和社会构成挑战,引发大众对AI内容真实性的深度思考。🎓陆小华教授质疑,用大模型检测大模型是否陷入逻辑误区,机器知识判断的边界在哪里?🤔张开平副教授关注ChatGPT跨文化语境下虚假信息传播的复杂性,强调不同文化认知差异可能带来争议。🌐苏岩副教授指出,媒介素养在此问题上至关重要,能帮助人们抵御虚假信息侵蚀,建立知识体系。🔍赵蓓担忧社交机器人可能利用大语言模型生成极具迷惑性的内容,潜在地进行舆论操纵,多级传播的风险不容忽视。🤖李倩讲师关注社交机器人与大语言模型结合后的新挑战,现有识别体系是否能适应?吴晔回应,随着技术进步,算法或许能找到应对之策,但戴舒琪对此持有保留态度。

其四,北京师范大学新闻传播学院教授喻国明、中国传媒大学新媒体传播研究院教授赵子忠、北京师范大学新闻传播学院研究员方增泉、北京师范大学新闻传播学院副教授刘茜、北京师范大学新闻传播学院助理教授朱毅诚、李倩、赵蓓还谈到了大语言模型在信息生产过程中的潜在影响。喻国明认为,大模型是一个“出道即巅峰”的现象级媒介,对人类社会的影响越来越深刻和全面。赵子忠提出问题:大语言模型如何变革信息聚合和信息分享模式?刘茜指出:在大语言模型的背景下,应当更多去思考技术对于社会公众的自信或者自我效能的影响是怎么样的?尤其是当前正处于过渡阶段,不同群体对技术可能有不同的反应。朱毅诚接着这个话题谈到:我主要考虑了两个方面的问题,第一是ChatGPT作为内容创作过程中的工具、对话对象,这种“联合信息生产”或者说“信息共建”的能力和结果的差异性研究是值得关注的;第二是内容强依赖行业,如新闻、教师、营销等行业的培养和行业组织内部的沟通和关系重构的问题。另外两位学者李倩、赵蓓都提到了信息产生过程中的人机交互问题,李倩更侧重于大语言模型对虚拟现实(VR)人机交互的影响,赵蓓则更关注大语言模型对人机交互(UI)可能带来的改变。最后,北师大新闻传播学院党委书记、研究员方增泉对大模型训练语料不对称、不平等的问题提出了担忧。

议题二:大语言模型下伦理法规领域的问题

随着人与大语言模型创作边界逐渐模糊,模型透明度对受众的影响引起了北京大学新闻与传播学院教授胡泳、张伊妍、赵蓓等学者的关注。胡泳指出:任何机器学习技术的工作原理一定比手工编码系统更不透明,甚至科技公司的工程师也很难确切地说明算法的工作方式,这种不确定性的叠加可能会在未来某个时间节点产生不确定性的“爆炸”。张伊妍基于人机共创背景谈到:当人接到一个创作任务,把创作目的转换为大语言模型的输入指令并对输出结果进行适当修改的过程中,人机已经融合并形成一种赛博格(cyborg)的创作效果,这导致人与大语言模型创作边界的模糊。透明度问题的重点在于将自主权留给受众(keep them informed),通过百分比方式呈现人与大语言模型双方对内容的贡献比例。赵蓓认为可以将透明度问题细化为算法透明度、数据透明度、使用透明度三个组成部分。在算法透明度上,一些大型语言模型如GPT-3的算法已经公开,人们可以通过学习模型的内部机制和参数了解其工作方式,并据此分析模型生成内容的偏见和错误,但GPT-3之后OpenAI、谷歌不再公开算法,透明度的降低可能会影响大语言模型的未来发展;在数据的透明性方面,大语言模型的训练数据通常是不公开的,整个决策过程往往是一个黑箱;在使用透明度上,赵蓓指出在使用大语言模型之前,应先制定规范使用透明度标准,避免陷入被动的“使用—检测”竞争之中。

其二,戴舒琪、苏岩等学者提出ChatGPT使用中的隐私保护的问题。戴舒琪以患者就医为例指出,医生输入患者信息并利用ChatGPT为患者开具自动病历的过程中,患者信息会被传输至美国OpenAI公司的服务器上,如何保护患者个人隐私将成为新的问题。苏岩认为,ChatGPT带给人的即时性便捷是仅仅是一种表象,长此以往的后果可能是“数字利维坦”的出现,届时个人隐私数据变为公开信息。赵蓓提到,目前基于大语言模型开发的聊天机器人已能够根据大量聊天记录合成虚拟用户,这一虚拟用户类似于真人用户的数字化身,与虚拟用户的对话可能导致真人用户的隐私泄露。

其三,喻国明和陆小华两位教授认为大语言模型将对社会治理逻辑产生革命性影响。喻国明指出:从古至今人类社会的政治、经济、文化都属于精英治理模式,而技术对于人类社会最大的颠覆在于人类平等性的增强,拉平人与人之间的差距,打破精英和大众之间的壁垒,削弱精英赋权的基础,这将对未来包括传播在内的整个社会治理、运作产生重大甚至根本性的影响。同时,人类增强可能导致精英治理的“黄昏”。在技术的加持下,人类可以从自然版本的身心结构发展到更聪明、更长寿也更符合人性的后人类结构,这一增强使人的差距骤然缩小,这是技术最重大的社会影响。这一影响可能从两个角度来改变未来的发展趋势,一是将人的体能、智能与领袖能力均值化,精英治理彻底变成所谓的庸众治理,但这种情况发生的可能相对细微。更大的可能在于人类增强技术无法拉平人的差距,精英治理会以弱形式长期存在,形成一种新型的普遍强人治理,将精英治理改头换面保持下去。社会治理机制与逻辑的过渡、转变将是面对未来的重大问题。陆小华认为,大语言模型已经在重构社会规则,第一层表现为法律治理规则的重构,互联网、数字技术等相关法律将被改写;第二层表现为传播主体的重构,大语言模型将成为新兴内容生成主体,让社会进入人机共生时代。

其四,北京师范大学新闻传播学院副教授钱忆亲提出了AI伦理法规制的落地问题。钱忆亲指出:关于AI伦理法规学界已讨论多年,当下相关探讨已度过达成某种标准或共识的阶段,进入到实施阶段,即如何把AI伦理落地的阶段。目前国际社会关于AI伦理的探讨仍然比较抽象化、概念化,中国的AI伦理法规如何落地是学界亟需关注的问题。另外,中国大陆在AI伦理的国际标准制定中处于弱势地位,因为目前所有AI伦理的国际标准制定都没有中国大陆代表参与,长此以往将形成布鲁塞尔效应,对中国人工智能公司、产品出海构成不利。

议题三:大语言模型下文化领域的问题

ChatGPT到底是什么,在传播中扮演了何种角色?这个问题受到北京师范大学新闻传播学院教授丁汉青、中国人民大学新闻学院教授刘海龙两位专家的关注。丁汉青指出:技术是人类为了特定目的而创造出的方法和手段,因此ChatGPT实际可以视为一种技术、一种人造物。丁汉青认为,对ChatGPT的研究可从四个分析单元入手,一单元是人工智能制品的分析,探讨大语言模型在产生关系中的定位,探讨人机共生时代的新常规,侧重互动关系的建构;二单元是技术系统的分析,探讨大语言模型与人类的权力关系,分析大语言模型对人的认知模式、感知比例的影响;三单元是技术与社会的组合分析,探讨大语言模型的形塑方法;四单元是技术文化,主要重新审视人类中心的伦理观念,探讨大语言模型作为决策者的可能性与合理性。

刘海龙认为,ChatGPT一方面是一个技术,但另一方面又是人,因为ChatGPT所有的知识来自于人的知识积累。刘海龙提到,ChatGPT在知识库数据中概率抽取词语回复提问,常输出一些不痛不痒的“外交官式回答”,这些回答实际是一种知识的平均值,是以一种从众的、卸除责任的方式替代人类决策,“平均”“从众”“卸责”类似于海德格尔意义下的“常人”,却比“常人”拥有更多的知识,其回答水准超越“普通”,是全人类的平均值,因此可将ChatGPT视为一种“新常人”。刘海龙认为,ChatGPT同时构成一种大他者,不在场却又随时在场,潜在地影响着人们的思想和行为。

沈阳、刘海龙、金兼斌三位教授都认为大语言模型时代人与机器的共同生存必然影响到人的主体性与独立性。清华大学新闻与传播学院教授沈阳认为人与机器的共生存在三个阶段,第一个阶段是人的能力整体上大于机器,即人类当下所处阶段;第二个阶段是机器与人类能力接近阶段;第三个阶段是机器觉醒为硅基生命的阶段,此时人与机器的差距将被迅速拉大。刘海龙从他者消失的角度探讨了人类的主体性危机。刘海龙指出,人类与机器交流时完全以人为中心,无需顾及机器的意愿与想法,这取消了机器作为他者的可能性,使机器沦为奴隶,然而正如黑格尔所言,当奴隶完全顺从、承认、接受主人的意志时会产生一种颠覆,奴隶本身可能获得比主人更多的智力与能力。金兼斌认为,一方面大语言模型作为新技术具有一种解放功能,把白领从繁琐工作中解放,带来普惠服务(universal service),增强人的生产能力,其普世性与重要性或成为国家重要战略性资源;另一方面,当下人类已经不再处于本雅明所谓的机械复制时代,而是抵达人工智能复制时代,人类在面对人工智能时需要一种抵抗精神。金兼斌提到,电视时代人们需要抵抗沙发土豆(couch potato)的懒散状态;手机时代人们需要抵抗成为低头族;而在人工智能时代,人类应该主动追求美、创造美,保持人的独立性与尊严,拒绝成为智能技术的寄生虫。

胡泳教授则从机器发展的初衷对人机关系进行了反思,指出机器的建造的道路本存有两派观点,一派主张建造根据规则和逻辑进行推理的机器;另一派主张建造深度学习机器,让机器根据实例数据和所需输出生成看法,而这派观点正成为当下人工智能的发展道路。机器学习是一个黑盒,最简单的算法也可以触发不可预测的紧急行为,即便大科技公司的工程师也无法确切说明机器学习算法的工作方式,这必将导致不确定性大爆炸的发生。胡泳将机器中的智能喻为幽灵,他认为机器中的幽灵正逐渐达到难以琢磨和不可控制的地步,尽管人类是机器的创作者,却不是机器的主人。胡泳认为,人类是时候进行自我反思:为何制造大语言模型技术?为何把机器设计成类人的、有意图的样子。

彭兰教授关注AIGC(人工智能生成内容)对日常生活的艺术化影响。彭兰提到,过去的每一轮技术赋权都在某种意义上改变着人和艺术间的关系,例如智能手机使普通人也能完成曾被认为是高门槛的摄影创作。彭兰认为,AIGC艺术创作将在数字世界创造幻象和现实的交融空间,这些创作难分真假,对个体生存与整个社会的信息环境都将构成挑战,艺术领域里的所谓的超现实、超超现实,未来或许会成为生活的日常状态。

陆小华、赵子忠教授讨论了大语言模型时代传播学研究和学科建设将面临挑战。陆小华提到,从知识生产的角度看,人与人工智能共生时代产生新的传播主体,人工智能正在成为内容的生产者,而从政治角度看人工智能成为比一般人更有影响力的新权威,这一权威提高了专家门槛,即便跨学科者也难以辨识,这是新闻传播学过去从未遇见的事情。赵子忠对传播学的学科发展持乐观态度,认为当下新媒体教育的总体方向是正确的,Web1.0、Web2.0的教育仍有价值。赵子忠指出,多元化和多样化是人类社会最重要的方向之一,尽管人工智能潮流会对当下的学科教育产生冲击,但媒体教育一定是动态的、不断发展、不断变化主题的,新闻传播学需要找好角度与人工智能时代完成对接,发挥新闻传播学对人社会的贡献。

三

研究新问题

启示会结束后,北京师范大学新媒体研究中心团队将会议中所提到的66个研究问题进行了归纳、整理,并按照李克特五分量表制成问卷发放到参与讨论的学者群和计算传播学者群打分。截至2023年5月23日12点,团队共收回有效问卷35份。其中,51.42%(18人次)的应答者为“教授”职称,25.71%(9人次)的应答者为“副教授”职称,8.5%(3人次)的应答者具有“讲师”职称,另外还有2位博士后研究员和3位博士研究生参与填答。

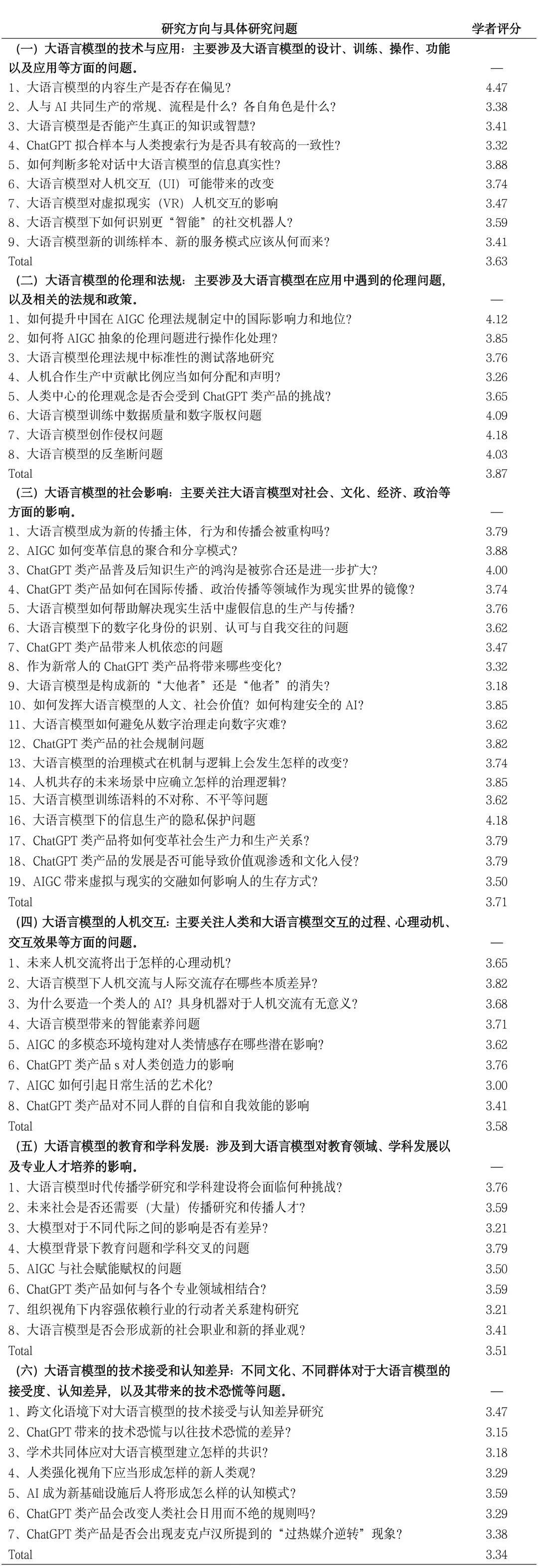

研究团队对收回问卷数据进行因子分析发现,66个问题都呈现为一个因子。进一步研究团队将相关问题输入ChatGPT(GPT-4模型),基于机器理解来归纳、整理大语言模型时代传播研究的探索方向,结果呈现六个研究方向,模型对每个方向还做了简单归纳(见下表)。

表1:ChatGPT归纳的研究方向与学者评分情况

注:ChatGPT(GPT-4)所归纳研究问题较原始问题存在部分细节差异。

原文刊载于《国际新闻界》2023年第6期。

AI时代,拥有个人微信机器人AI助手!AI时代不落人后!

免费ChatGPT问答,办公、写作、生活好得力助手!

搜索微信号aigc666aigc999或上边扫码,即可拥有个人AI助手!